天・人界 魂の双子

別れと再会 感涙の渦

加藤おりはさん「斎庭玲瓏」

心打つ切実な幻想劇

天翔る羽衣を捨て、人間界に降り立った天女が得たものは何か‥‥。

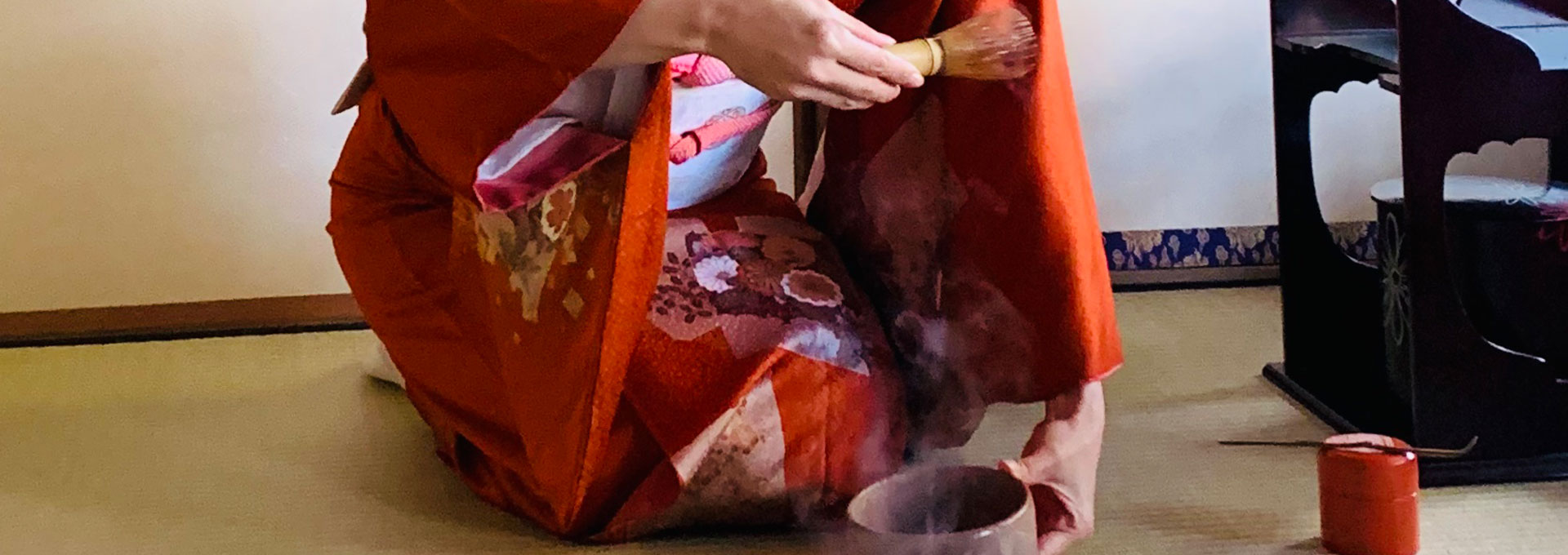

舞踊家加藤おりはさんが2025年6月26日、27日、名古屋市千種文化小劇場で「斎庭玲瓏 yuniwaleiro」を初演しました。

七夕、羽衣伝説などを下敷きに、天界と人界に生き別れた魂の双子を巡り、深遠なテーマを卓抜な舞台構成で問い掛けました。16場からなる長編舞踊劇は、切実な魂の物語として観客の心に迫り、感涙の渦を巻き起こしました。

「天女はみんなの夢をよむ。人々の願いを叶えるため」

「織姫は運命の糸で織物をする。世界に秩序をもたらすため」

天女は神々が集う斎庭で舞い、天女と一心同体の織姫は、人々の願いの言の葉を紡いて、運命のタペストリーを編む、、。

一見、お伽話か。あるいは神話のようなストーリーです。

しかし、この舞踊家にとってとても切実なテーマでした。近刊の「なごや文化情報」誌に寄せたエッセイを読むと、幼少期から人と交わることが苦手だった彼女自身の魂の物語が投影されていることが分かります。

リアルな夢のような、誰も見たことがない、はかなくも美しい。不思議なリアリティ。加藤おりはさんは、心象風景のかけらをかき集めて、キーワードをもとに俳優布施安寿香さんがイメージを膨らませ、語りのテキスト(台本)を書き下ろしました。舞踊と語りとで糸を紡ぎ、壮大な物語を織り出したのです。

舞台は、神々が集う天界の斎庭(ゆにわ)。円形型ステージの中央。青竹で組んだ井筒の井戸の水鏡は、天界と人間界を映す両面鏡。3人の演奏陣は、舞台上方、天井近くに配置。舞台空間、舞台機構を自在に使えるようにしました。

序章。天女のようにも巫女のようにも見える清らかな白装束に身を包んだ群舞が次々四方から現れ、9人が井筒を囲んで、手指でさまざまな型をなす結印をしたり、手刀を切ったり。陰陽道、古武道、湯立て神事をまじえて演舞し、たたらを踏んで床を踏み鳴らし、場の露払いをします。古代のリズムを思わせるパーカッションが雰囲気を盛り上げます。

「よくお聞き。耳をすませば聞こえてくる。糸のように切れ目なく続いてきた人々の暮らし。よくご覧。目をひらけばうつしだされる、鮮やかなタペストリーのような人々の暮らし。国をこえ時をこえ布のようにふんわりと、紡がれる物語」

布施安寿香さんの織姫が登場し、預言者のような荘重な語り口で、本編の始まりを告げます。

音楽家岡野弘幹さんの縦笛に乗せて、天女の加藤おりはさんがどこか虚ろに、浮遊感をたたえてゆっくり現れました。井筒に手をかざして、井戸の水鏡に映るわが身をゆったり眺めていると、アンサンブルの巫女舞が現れ、次第に時空がたわみ、異界にどんどん引き込まれてゆきます。

織姫は七夕を前に、人間たちの願いごとを織り込んで羽衣を織るのが、目下の仕事のようです。「さあ、あと一息、仕上げなくっちゃ」

これを受けて第2場「白酒」は、三保の松原の羽衣伝説を題材にした艶っぽさもある祝歌。華房小真さんの小唄に乗せて、奥舞台では、織姫が織り上げた羽衣を、二人羽織さながら天女に着せ替え。羽衣をまとった天女を空に送り出そうと、2人の蜜月を示す、幸福なシーン。和と洋が混じり合う魅力的な世界が繰り広げられました。

第3 場「獅子」は、夢を喰む霊獣、陰陽の獅子2頭が登場。静寂を破ります。獅子頭は矩形だけで造形したシンプルさ。和モダンなシュールな獅子頭が舞台映え。伝統の獅子舞をダイナミックにアレンジし、2頭の息のあった演舞が魅力的でした。

「水がこぼれたらあの天女は二度と戻れなくなってしまう。だから、水面は揺らさずに遊んでおくれ」。織姫に諫められ、あやされるシーン。暴れん坊の獅子がなびき、犬のように伏せをする愛らしさ、可愛さ。舞台にユーモアを添えました。

獅子たちをあやす布施安寿香さんの、慈愛に満ちた優しい微笑みが格別です。

このあと、織姫が独り言のように語る。それによると、織姫はかつて罪を犯し、地上に生まれ変わったこと、鶴女房になったこともあるようです。結局、人間に裏切られて、悲しみを知ったと、ひとりこぼす。

無垢の天女は、そんなことはつゆ知らず。人々の願いを書いた七夕飾りの短冊の束を胸に抱えて現れ、現世の人々の率直な願いを読み、心境に変化が起こるあたりから、物語は急展開してゆきます。

「あの、生きた声を聞く瞬間の甘美さ。息のくすぐったさ。ずっとそこに浸っていたい。羽を失っても二本の足で歩きたい」

人間になりたがる天女に、織姫はこう嘆きました。

「人間の言葉を聞き過ぎたあなたに わたしの本当の声は 届かなくなってしまった」

天女はこう応じます。

「羽を失っても二本の足で歩きたい。足先に針を刺すような痛みがあっても、愛を得て、人同じ地平を歩きたい」

ふたりの言葉の応酬は、すべて布施さんの一人語り。どれが、物言わぬ天女の心の声の代弁なのか、自身のモノローグなのか。いささか、こんがらがってしまう場面が他にもあり、声色を大きく変えるなど、ひと工夫ほしかったところでした。

水面を眺めるだけだった井筒に入り、水をわが身にかけて、人肌の感覚に次第に浸ってゆく天女、、。天界にとどまれ、と願い乞う織姫。水鏡の向こうに消えた天女。取り残された織姫。魂の双子が別れたところで、舞台は暗転しました。

舞台が明るくなると、そこは斎庭の井筒の水鏡の向こうに広がる人間界。折から雨が降っています。主舞台中央で華房さんが情緒豊かに小唄「雨」を唄い、東京から来演の松峰照さんが繊細な三味線で伴奏。その周囲を天界から降下した加藤おりはさんがゆったり、レース網のマントンを打ちふりながら、舞います。その妖艶な美しさ。

手にした真紅のシューズを履き、地を踏み締めた歓喜に一瞬からだを射抜かれる加藤さん。残像が脳裏から離れません。大地の感触を確かめるように、鋭く靴音を鳴らした後、靴底を床に擦れせて。シャープな靴音が心地よい。人間になったこと、人間であることに謳歌するフラメンコに没入。加藤さんが本領とするフラメンコがいよいよ登場です。

ただ、フラメンコへ物語をどうスムーズにつなぐか。醸成した場の空気がしぼみかねません。固唾を呑んで見守りました。彼女の踊りは根源に突き刺さり、次第に熱を帯び、さらなる感動を呼びます。ギターの丸山太郎さんら演奏陣と次第に高潮するも、あくまで天女が化身した人間である役どころは忘れず、第三者の目でわが身の白熱を俯瞰するよう。熱して溺れず。総合的に舞台を見つめる。そんなアーティストとしての度量の深まりを感じました。

人間の喜怒哀楽を謳歌するフラメンコの登場により、斎庭の祝祭感がさらに高まりました。

群舞を踊った9人は、役に徹して、起伏に富んだ場面を隈取り、盛り上げました。暗転はわずかに途中一回。あとは切れ目なく場面転換してゆくこの作品。舞手は舞いながら、さまざまな小道具、大道具を扱い、その搬入、搬出を担います。一瞬たりとも、所作は舞踊であり、意味ある演技が求められます。そんな難しい役割をしっかり、修練。アマチュア、セミプロの配下をまとめ上げた加藤おりはさんの手腕にも、目を見張りました。

さて、人間界の斎庭では祭りの準備が始まり、灯りを灯した提灯が次々、舞踊とともに舞台上に並べ置かれ、そこに提灯を吊るす竿燈が登場。提灯は死せるものの御霊のごとく、提灯が吊るされまし。盂蘭盆のように、生者も死者も、そして神々が集う祝祭は最高潮に達します。

織姫は、魂の片割れの天女と再びまみえ、感動の幕を閉じます。

布施さんは渾身の絶叫。微笑から大音響の音楽を突き抜ける声量、演技の幅広さに、目を見張りました。

「ここにも斎庭があった」

「あなたが私を忘れても、私は貴方を決して忘れない」

万感の思いがこもった、ラストでした。

この作品では、呪文のような言葉が時折繰り返されます。

「アマツミズ キミニフル ユニユニユニワ ニワニナル

アマツミズ キミニフル ユニユニユニワ ニワニナル」

「空知らぬ雨 私の涙

君知らぬ雨 天津水」

二人に再会の背後で、合唱のように唱えられてます。

「生の哀しさを知りつつ歩むとき、降りかかってくる雨は、私の涙」

「握りしめてきたものもついには消えると知りつつ歩むとき、降りかかってくるのは雨 。私の涙」

ダンスによって命を燃やし、人と世界とつながり、さらには神とのつながりすら、感じられるようになったという舞踊家の心境が、織姫と共振して、この感動のラスト、大団円を迎えました。

内容はいささか難解だったかもしれませんが、多くの観客の心を鷲掴みしたようでした。

生きづらさや、何かしら心に錘を抱えた人々に、魂を浄化する何かを贈り、大いなる共感を得たようです。

「この物語は、わたしのことだ」と。

第二夜の終演後、ロビーで見送りに立った加藤おりはさんに、声をかけよう、一緒に写真を撮りたいと、観客が長蛇の列を作りました。この列が解消するのに1時間もかかるほど。

この作品に底流するテーマに、陰と陽があります。織姫がしばしば語った、

半月。半月は、陰陽なかば。目に見えるものは半分。実在するのに、半分隠れています。

それは大きくとらえれば、人と神、神と人との関係に読みかえることができるのかもしれません。目に見えるものだけが現実ではない、とのメタファーなのでしょう。

この作品の淵源は、もう一つあります。いにしえより山岳修験道の霊場の山々が連なる奥吉野、渓流天ノ川の源流近く。別天地のように小さく開けた盆地があります。かの長編漫画「紅天女」の舞台のモデルとなった霊域です。芸能の神さまを祀り、スピリチュアルの世界ではとりわけ信奉篤い奈良・奥吉野の天河大弁財天社。

加藤おりはさんは近年、同神社に伝わった古式舞踊、五十鈴たたら舞の復興に携わり、神と交信するかのような鮮烈な奉納舞が認められ、例祭の舞台奉納の常連となっています。

2024年6月、この盆地を貫流する天ノ川の対岸。そこに舟形に横たわる船岡山の頂きに展望デッキ「宙sora」ができました。このお披露目式で、舞を奉納しました。

降り続いた大雨がぴたっと止み、雨過天青のもと舞ったとき、斎庭玲瓏の舞台化のインスピレーションを得た、そうです。

心に浮かぶ情景、幻視した光景をスケッチ。思いつくキーワードを添えて絵コンテを、舞台作品「ジックラト」で共演した実力派俳優の布施安寿香さんに送りました。

加藤さんが撞いたアートの鐘に、布施さんは大きく反響。所属する劇団SPAC(静岡県舞台芸術センター)の中堅俳優は、初の脚色に挑み、テキスト(語りの台本)があふれ出るように生み出されました。

斎庭玲瓏のリハーサルに何度も出向き、布施さんにとっても、舞台人生飛躍の大勝負だったのでしょう。

天河に古来ある七夕伝説、さらに鶴女房、羽衣伝説、夢をたべる霊獣の物語、、、さまざまな神話や民話、伝承を下敷きに、天界にすむ魂の双子が生き別れして、再び邂逅する詩的な物語を、二人を軸として、セッションを重ね、編み上げました。序章「斎庭へのいざない」に続き、本編16場からなる長編に仕上げました。

布施さんは、加藤さんの絵コンテとキーワードから、そこに宿る魂のドラマを鋭敏に感じ取って、加藤さんの内なる声を言語化し、台本に落とし込みました。

舞踊劇の狂言回しの枠を超えて、もう一人の主役として、小声でもよく通る囁き、時に大音量の音楽を突き破る絶叫のセリフを交えて、朗々と語り、卓越した演技によって物語を牽引しました。

演劇鑑賞のプロが、近年にない演劇成果だと激賞しておりました。

この種の舞踊劇では、既存の楽曲を編集、加工するのが常套です。しかし、斎庭玲瓏で演奏された和洋の多彩な音楽、優れた効果音は、ほぼ生演奏によるものだったことは、特筆すべきことです。

しかし、観客の感涙こそ、最大の賛辞。芸術の最も大きな役割に資する作品になったことは、この作品名の発案者として、うれしい限りです。

NPO法人茶美会日本文化教会会長、ジャーナリスト 長谷義隆(6月27日初見)

(ステージphoto by K.yamada 、中川高史)

「斎庭玲瓏 ─yuniwaleiro─」

2025年6月26日、27日

名古屋市千種文化小劇場

【出演】

加藤おりは(舞踊)

布施安寿香(俳優・SPAC)

岡野弘幹(音楽)

華房小真/松峰照美 (端唄•小唄)

松峰 照(小唄)

丸山太郎(打楽器)

城戸久人(パーカッション)

群舞:

石井奈緒美 鏡味弘恵 城所景子

義干麻里子 鈴江あずさ 鈴木麻文

冨田めぐみ 中石順子 成田步美 森万里子

【演出・振付・構成】加藤おりは

【テキスト】布施安寿香

【主催】CARDAMOMO

【後援】NPO法人茶美会日本文化協会

一般社団法人BUN-KAI