特別展「家康から義直へ」名品でたどる激動から泰平の世

徳川美術館今夏イチオシ展

名古屋市東区の徳川美術館で開幕した夏季特別展「家康から義直へ」は、戦国の覇者、偉大な父・家康の生きた時代と義直の少年時代に焦点を当てた第1部「家康と豊臣家、そして義直」、武から文へー名古屋の礎はいかに創られたかを特集した第2部「義直の治世」を、約120点の遺品や史料などから読み解きます。

歴史好き、茶の湯好きなら見逃せないWEB茶美会がこの夏、イチオシの展覧会です。

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」。豊臣秀吉亡き後、天下人の座を継いだのは徳川家康でした。

「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」(織田信長)。「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」(豊臣秀吉)。性格が違う2人の英雄の偉業を受け継ぐ形で泰平の世を創始した家康は、幼少から人質生活をおくった弱小大名の出身。「待つことができる苦労人」でした。

家康の九男で、尾張徳川61万石の最初の殿様になった徳川義直は、家康から莫大な財産、財宝、そして蔵書を受け継ぎ、徳川御三家筆頭の尾張藩の基礎を固め、名古屋を繁栄に導きました。苦労知らずのぼんぼんと思いきや、家康の子として誰よりも豪胆な武人であろうとし、一方で産業振興にも力を注ぎ、新田開発、治水、地場産業育成を図り、学問を好みました。産業振興、好学の気風は尾張藩家中に受け継がれました。

第1部「家康と豊臣家、そして義直」で最も目を引くのが、「直鋒」の大纏(まとい)。武将の居場所を示す大型の旗で、縦3メートル、横2・5メートルにもなる、特大サイズ。尖った切先を意味する直鋒の通り、この旗頭となった家康の四男松平忠吉は美男子で武勇に優れ、家康の期待を一心に受けたともいわれています。

初陣となった関ヶ原の戦いでは、東軍の福島正則と先陣を争いました。、猛将で知られる井伊直政を後見に初陣を飾ったそうです。先陣に出ようとする福島正則に、井伊直政が「徳川家康の4男の初陣だから」と牽制したという逸話もあります。美丈夫の忠吉が着用した美麗な甲冑と、その背後に威容を示す「直鋒」の大纏。関ヶ原の松平忠吉の陣営の若々しい覇気を伝える注目の展示です。

義直はこの異母兄が若くして病死したため、その後釜に据えられ、忠吉の下で編成された家臣団を受け継ぎました。

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」の家康の忍従を物語る史料が「伏見城普請中法度」です。

秀吉の居城・伏見城の築城にあたり、家康が家中に出した掟書です。その中に、上方の武士(豊臣家の家臣)に殺されても、その時は我慢して上の判断に任せよという条文が注目されます。秀吉存命中の1594(文禄3)年の掟書は、当時の豊臣家と徳川家の力関係を示す内容です。

徳川美術館がエライと思うのは、常に収蔵品の拡充に努めていることです。この伏見城普請中法度は深溝松平家伝来で1983年購入品です。

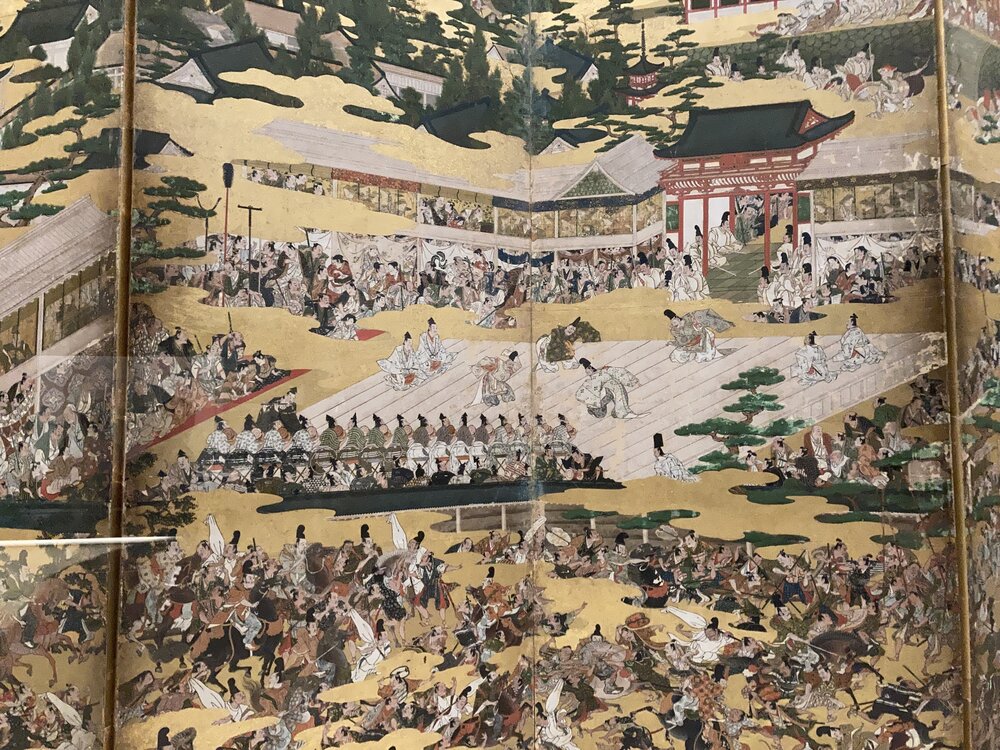

購入品の大ヒットの一つが、伝岩佐又兵衛筆の「豊国祭礼図屏風」です。豊国祭礼は、豊臣秀吉7回忌を記念して1604(慶長9)年8月に行われた祭典です。展覧会前期(〜8月15日)には、向かって右隻が出品。豊国神社社頭における田楽猿楽4座の翁舞の奉納、それを見物する北政所の桟敷、騎馬衆200騎の豊国社参入、かぶき者たちの喧嘩、武士や僧侶が焼き上がりを待つ様子を描くあぶり餅屋など。方広寺大仏殿を背景に、上京・下京の町衆が華美ないでたちで豊国踊に熱中するさまや、当時の風俗が躍動的に描かれます。高野山光明院、蜂須賀家と伝来し、1933(昭和8)年徳川美術館の所蔵となりました。19代当主で「虎狩の殿様」で知られる徳川義親は、1933年に、蜂須賀正氏の「豊国祭礼図屏風」、紀伊徳川家の徳川頼貞の「清正公兜」など、他の旧大名家が経済的に逼迫して競売に出した家宝を落札し、1935年には近衛文麿から「侍中群要」を交換で入手するなどして、徳川美術館の開館準備を進めました。その伝統は現代に続いているようです。

購入品の大ヒットの一つが、伝岩佐又兵衛筆の「豊国祭礼図屏風」です。豊国祭礼は、豊臣秀吉7回忌を記念して1604(慶長9)年8月に行われた祭典です。展覧会前期(〜8月15日)には、向かって右隻が出品。豊国神社社頭における田楽猿楽4座の翁舞の奉納、それを見物する北政所の桟敷、騎馬衆200騎の豊国社参入、かぶき者たちの喧嘩、武士や僧侶が焼き上がりを待つ様子を描くあぶり餅屋など。方広寺大仏殿を背景に、上京・下京の町衆が華美ないでたちで豊国踊に熱中するさまや、当時の風俗が躍動的に描かれます。高野山光明院、蜂須賀家と伝来し、1933(昭和8)年徳川美術館の所蔵となりました。19代当主で「虎狩の殿様」で知られる徳川義親は、1933年に、蜂須賀正氏の「豊国祭礼図屏風」、紀伊徳川家の徳川頼貞の「清正公兜」など、他の旧大名家が経済的に逼迫して競売に出した家宝を落札し、1935年には近衛文麿から「侍中群要」を交換で入手するなどして、徳川美術館の開館準備を進めました。その伝統は現代に続いているようです。

話がそれました。豊国祭礼図屏風は死んでなお民衆に熱狂的な人気がある秀吉、その七光を被る豊臣家の威光に対して、家康が危機感を抱き、豊臣家を滅ぼさずにおかないという、思いを深くした出来事であったことが、読み取れます。

信長、秀吉に対して人気薄の「狸親父」家康ですが、後に東照権現として神格化された家康像に対して、人間ある家康像が出品されておりました。徳川義直が自ら賛をした徳川家康画像です。ふくよかな表情のうちに鋭さを秘めた家康の姿は、家族に愛情を注いだ等身大の姿を伝えているようです。

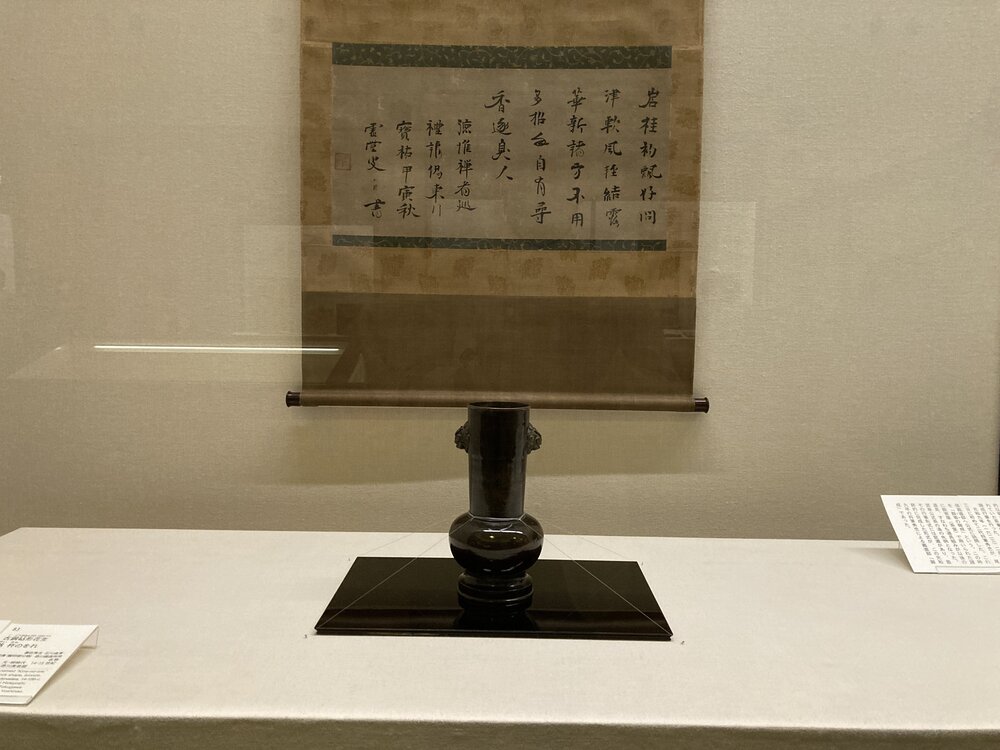

茶道好き必見の逸品が前期展に揃って出品されております。墨蹟で最も珍重される虚堂智愚(きどうちぐ)です。茶の湯では、禅味のある墨蹟を茶掛けの第一とし、中でも虚堂の墨蹟は最も珍重されました。日本の禅の法脈をたどると、虚堂に当たるからでしょう。虚堂は名を智愚、息耕と号し、中国の育王山、径山などの名刹を暦住し、85歳で示寂しました。この墨蹟は虚堂70歳の時、侍者である徳惟禅者に対して与えた偈頌とされます。尾張徳川家では、徳川家康より遺産分けの「駿府御分物」として義直が受け継ぎ、その後、3代綱誠-5代将軍綱吉-6代将軍家宣-4代吉通と伝来した由緒を持ちます。

この掛け軸に添えられたのが、古銅砧形の名物花入、銘「 杵のをれ」。杵の柄が折れた様に見えることが、銘の由来と考えられています。秀吉が所持していた花生で、家康と尾張犬山城主・石川貞清が囲碁の勝負をした際、勝利した貞清が褒美として秀吉よりこの花生を賜りました。関ケ原合戦時に石田方に与した貞清は、家康にこの花生を贈り、処刑を免れたといわれます。箱書きは織田有楽斎がしております。

この取り合わせで、杵のをれに寒牡丹などを生けたらどんなに、素晴らしいか、展示の前でしばし空想しておりました。

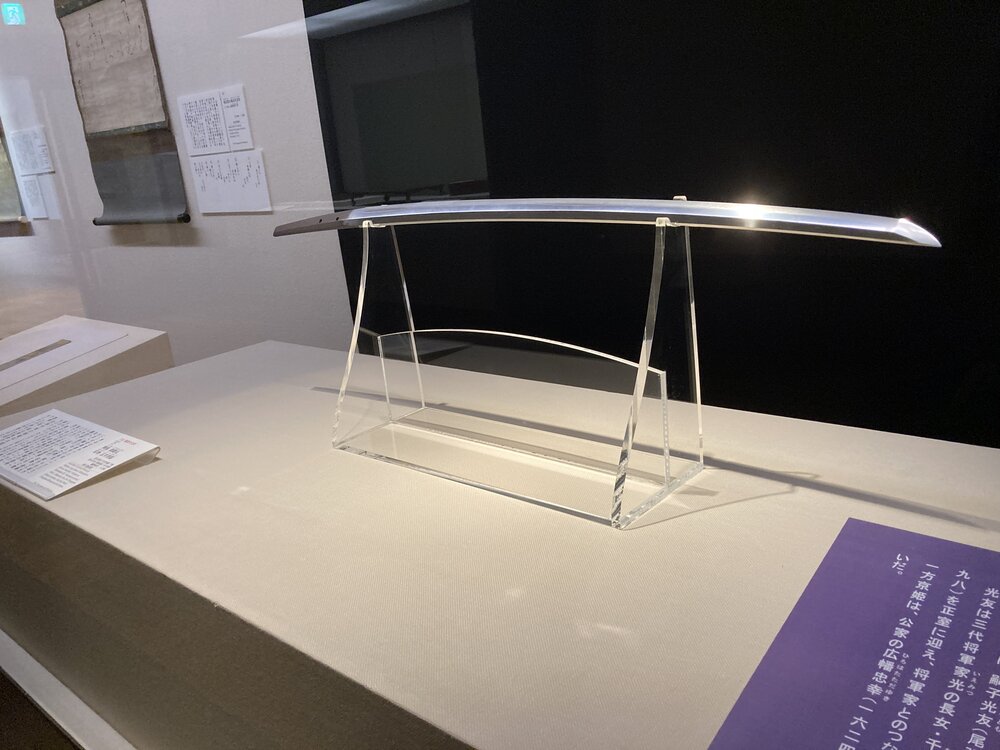

なお、人気スマホアプリゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」に登場する刀剣男士のモチーフとなった刀剣「物吉貞宗」「南泉一文字」「本作長義」「五月雨郷」が本展に展示されており、ゲーマーにはこちらも注目です。

会期は9月12日まで。月曜休み。大人1400円。

https://www.tokugawa-art-museum.jp