祖父信長に殉じた武家茶人・織田貞置

致仕・命日とも6月2日

茶室間取りに武士の茶道観

織田家茶道のシリーズ講演が最終回

織田有楽斎没後400年記念事業の3回シリーズ講演「信

長〜有楽〜貞置 知られざる織田家茶道」の最終回が、2021年6月21日、名古屋・八事山興正寺で開かれました。

講師の茶美会日本文化協会理事で有楽流拾穂園主の長谷義隆氏は、武家茶道と町方茶道の茶道観の違いが、茶室の間取りに反映されていることを指摘しました。織田有楽斎ゆかりの猿面茶席、如庵をはじめ、古田織部、小堀遠州ら大名・武家茶道の茶室は基本的に、にじり口を開けると正面に床の間がある茶室は少なく、多くは点前座に面しており、にじり口から茶席に入って体の向きを90度振ると、床の間に向かう構造になっています。

一般に千家の流れをくむ町方茶道においては、にじり口から床の間が直に見えるのが良いとされていますが、武家茶ではいきなり床の間に面することなく、客は点前座の様子を眺めたのち、床の間に目を移す二段構えになっています。

にじってから席中を拝見し着座するまでに、席中の風景をさまざまに楽しんでもらおうという意識が働いているのでしょう。

侘び茶を志向しながらも、鑑賞に耐え得る茶器を持っていることを前提とする茶のありようが、茶室の間取り、茶器の置き合わせ、扱いにも投影されていることを説明しました。

点前座は釜のほか、水指なり、茶入なり、香合なり、何かしらの茶器が飾られており、とくに有楽流においては、点前座に道具をいちから運び出す点前は稽古はしても、実際の茶会では運び出し点前は亭主の出入りが増えて、お客を待たせる退屈させるものとして、あまりしないことを話しました。

今回の本題となる織田信長の孫の武家茶人、織田貞置の茶風について語りました。致仕=公職を退いて隠居した日も、89歳で長逝した日とも奇しくも6月2日。本能寺の変で天下統一を前に倒れた祖父、信長を敬慕し、公職引退も、この世の引き際も、信長の命日6月2日に定めて殉じた生きざま、死にざまを指摘。一説に、絶食、絶水して死期を選んだといわれます。太平の世にあっても、武門の名家の矜持を保った武家茶人の死生観、茶道観を紹介しました。

織田有楽斎の茶統を受け継いだ貞置の教えをまとめた茶書「貞要集」を引用して、真行草を弁えた織田家の茶道の正統性、形式主義に陥ることなくその場その場に応じた機転、創意工夫を重んじ朋友交歓の和敬を説く有楽流の特徴を述べ、伝統の上にたった創意あるもてなしの茶こそ有楽流茶道のあり方であることを強調しました。

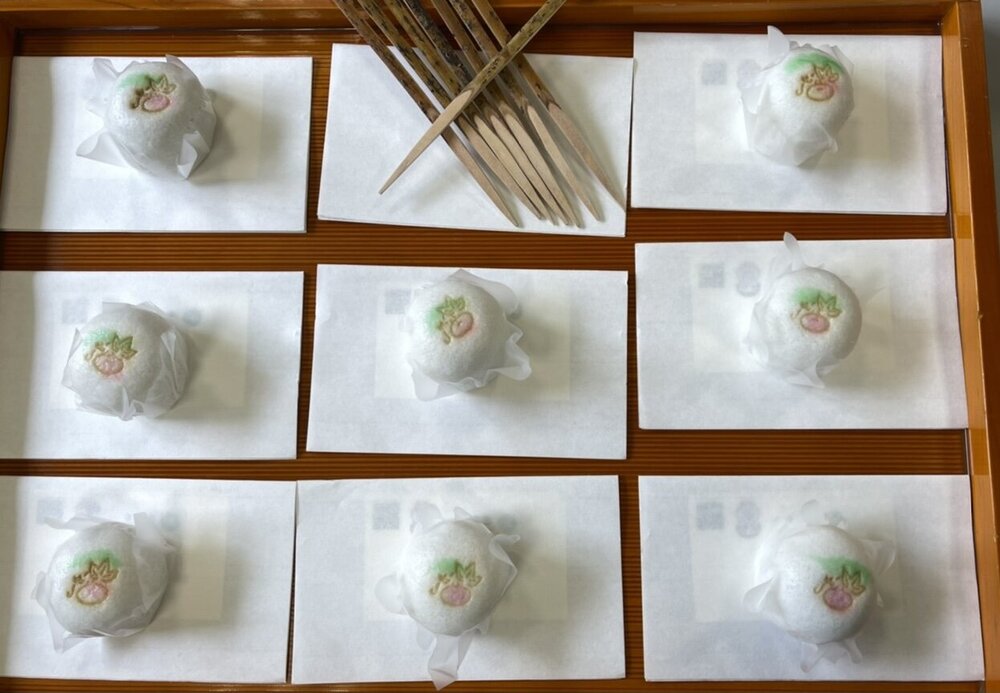

講演会後は、会場を移して、有楽流の点前を切り詰めた略盆点前式の茶美会テーブル茶道によるミニ茶会がありました。

会場は、窓から広大な境内の中心部を一望。五重塔、真言密教のシンボル・根本大塔を模した朱色が鮮やか圓照堂を臨む絶景ポイントです。「尾張高野」と呼ばれる八事山興正寺の基礎を固めた江戸中期の第5世住職、諦忍和尚筆の雄渾な一行の軸をかけて、時代の竹籠に初咲きの木槿などを投げ入れて、お茶が振る舞われました。

織田有楽斎没後400年記念事業のメインは、茶美会第一回大茶会です。この日は、テーブル茶道(立礼)、会場インスタレーションを担当する先生方と大茶会の打ち合わせも行われました。

大茶会は今年11月27、28日、名古屋・八事の八事山興正寺の茶室群や普照殿を会場に開かれます。織田有楽斎へのオマージュと和美、茶美を統一テーマに、有楽、表千家、裏千家、宗徧の各流を代表とする茶人、気鋭の花道家が競演。格調高い濃茶、薄茶、奥三河の桶茶と装花でもてなすアーティスト席、カジュアルなテーブル茶道の茶席4つがあり、さらに日替わりで計4組が出演するライブパフォーマンス、会場を各所を和のインスタレーションで飾る予定で、見どころがいっぱいです。コロナ収束を見据え、2021年芸術の秋を飾る新規軸の茶会フェスティバルとして、注目されております。

WEB茶美会のコンテンツ会員、並びにNPO法人茶美会日本文化協会の会員は、大茶会の優先予約ができます。詳細は、WEB茶美会のホームページからごらんください。

sabiejapan.com

NPO法人茶美会日本文化協会

問い合わせはメールで。

sabiejapan2021@gmail.com

@sabirjapan.com